A Moorea, suite à l’accident survenu il y a près de deux semaines dans le lagon de la plage Ta’ahiamanu, et au cours duquel un adolescent a perdu la vie : les voiliers ne pourront plus rester au mouillage sur ce site. Une décision que les parents d’Eddie, la victime, disent déplorer. Ils ont l’impression que la commune utilise cette affaire comme une excuse pour se débarrasser de cette zone de mouillage. Certains dénoncent une réponse qui ne répond pas au problème de la vitesse excessive dans le chenal.

C’est dans le lagon de la plage Ta’ahiamanu qu’il y a une dizaine de jours, Eddie, un adolescent britannique de 14 ans de passage en Polynésie avec ses parents, a succombé à un accident dans le lagon. Il a été heurté par un bateau alors qu’il faisait du snorkeling à quelques mètres du voilier familial.

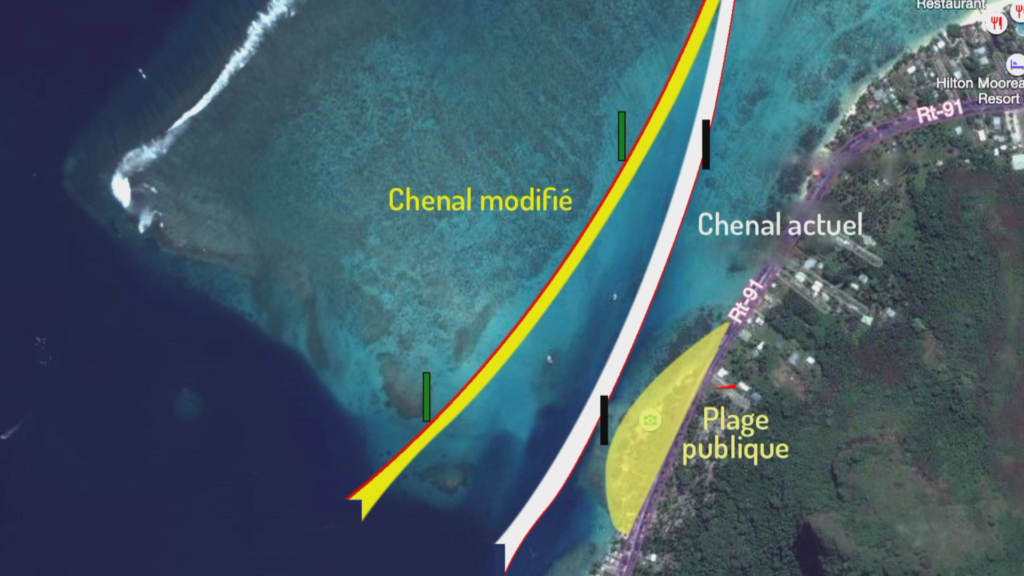

A Ta’ahiamanu, le chenal passe à moins de 30 mètres de la plage publique, fréquentée. La problématique est connue et une réflexion est en cours, dans la cadre de la révision du PGEM : le plan de gestion de l’espace maritime.

« On s’est rendus compte que la vitesse de navigation actuelle n’était pas forcément adaptée dans certaines zones », explique Hereiti Arapari, chargée des projets maritimes de la commune de Moorea. « On l’a du coup réduite à 15 nœuds dans l’ensemble du lagon, et dans les espaces fréquentés, on l’a réduite à 5 nœuds. Cette problématique a été abordée et elle doit continuer à être discutée avec la direction polynésienne des affaires maritimes ».

La commune va prendre un arrêté pour interdire le mouillage. Mais impossible d’obtenir des explications quant à ce choix : le maire et ses adjoints étant aux abonnés absents. Pas plus d’interlocuteur du côté du Pays qui nous renvoie vers la mairie…

« Suite à la tournée gouvernementale [postérieure à l’accident – NDLR], notre tavana a mis en avant les problématiques qu’il y avait face au mouillage, à Ta’ahiamanu », indique la responsable des projets maritimes de Moorea, « et c’est suite à l’intervention de notre tavana que le président a mis en avant le fait qu’il ne faudrait plus qu’il y ait de mouillage à Ta’ahiamanu pour des raisons de sécurité ».

Pourtant la commune est interpellée depuis des années sur la dangerosité de ce site, et des solutions ont été proposées.

« Nous avons fait des propositions au maire il y a 4 ans, pour déplacer le chenal plus près du récif, et laisser les baigneurs et les bateaux stationnés plus près de la plage, afin de protéger tout le monde… mais on n’a pas été entendus, c’est dommage. Mais là, on a une personne qui est décédée », déplore Arnaud Jordan, président de l’association des voiliers en Polynésie.

« On entend parler d’une décision qui va être prise par la commune ou le pays d’enlever ces voiliers. Ce n’est pas la solution », s’exclame Hiro Kelley, habitant de Moorea et professionnel du tourisme sur l’île. C’est juste le balisage qui pose problème. Les prestataires ne savent pas où passer parce-qu’il n’y a pas de balisage. Il n’y a pas d’indications pour montrer par où passer! »

La réponse apportée par la commune est pour le moins surprenante : « Bouger une balise sous entendrait aller détruire encore du corail. Parce-qu’une balise, ça ne s’installe pas comme ça! »

« Si ça sauve la vie de quelqu’un, je ne vois pas pourquoi la question se pose », réplique une riveraine.

La responsable des projets maritimes apporte des éléments complémentaires : « Pour l’instant, il n’y a pas d’arrêté qui est pris, parce-que notre tavana attendait de faire adopter la révision du PGEM au conseil des ministres. Cependant, il y a différentes problématiques qu’il faut traiter dans leur ensemble, et tavana voulait prendre une décision globale. Il attendait que la révision du PGEM soit adoptée en Conseil des ministres. Retirer le mouillage permettra de limiter les accidents, la pollution. C’est vrai qu’on n’a pas assez pris en compte le monde de la plaisance, tout simplement parce-qu’avant, on n’en avait pas autant. C’est une question qui va au delà de l’échelle de Moorea. On doit avoir une réflexion générale. La DPAM va venir échanger avec nous sur la question du mouillage à Moorea. »

Toujours une vitesse excessive dans le chenal

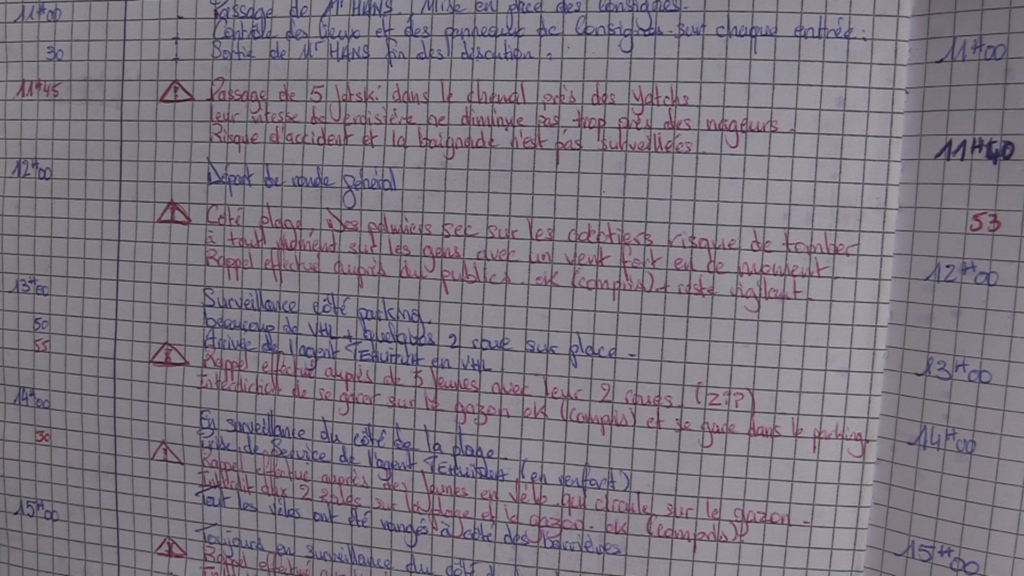

Malgré cet accident, les prises de risques continuent. Un responsable de la sécurité recense toute l’activité sur le site de Ta’ahiamanu, dans un registre consciencieusement tenu. Dimanche dernier, une semaine après l’accident mortel, une cohorte de 5 jetski a failli percuter un baigneur. En parcourant la plage, nous observons deux jet skis en train de faire la course à moins de 25 mètres du rivage.

« J’estime que c’est dangereux », confie une baigneuse. « Je vois là où est mon fils, ils sont passés très près. Quand on pense à l’accident qu’il y a eu, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Une riveraine ajoute : « Ici c’est une plage publique. Ca veut dire qu’on peut se mettre à l’eau et nager devant. Déjà, on passe quelques patates, et après, on est à l’aise pour nager. Juste à ce moment là, on se retrouve en plein milieu du chenal, avec des jets skis qui passent à toute vitesse. C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu plus d’accidents! »

Les parents d’Eddie, rentrés en Grande Bretagne enterrer leur garçon, nous ont fait part de leur désarroi quant à cette décision. Ils considèrent que les propriétaires de voiliers sont des boucs émissaires…

« La victime est un membres d’un équipage d’un voilier, or, ce sont les voiliers qu’on interdit. Nous sommes doublement victimes. C’est un peu comme si on traversait la rue, et qu’on disait, si un accident se passe, qu’on interdit les piétons », regrette Arnaud Jordan.

La famille d’Eddie sollicitée par la BBC pour témoigner

Sollicitée par la chaîne télévisée BBC, Barbara, la mère d’Eddie, compte bien exprimer son désarroi dans les médias internationaux. De quoi ternir encore davantage l’image de la destination Polynésie.