Voici l'article paru sous le titre Nautisme : indésirables voiliers à Moorea dans Tahiti Pacifique du 25 janvier. Vous pouvez le télécharger à cette adresse

https://www.tahiti-pacifique.com/Nautisme-indesirables-voiliers-a-Moorea_a1081.html

ou le lire ci-après.

Comme vous, je suis tout à fait peiné (et je mesure mes mots) à la lecture de cet article. Mais restons positifs. Nous passons pour des râleurs indisciplinés ? Et bien râlons, mais entre nous. Ne tendons pas les verges pour nous faire battre. Que cet article soit l'occasion que chacun s'exprime, en commentaire, sous l'article. Et c'est peut-être aussi le moment

- de faire des propositions concrètes, réalistes, intelligentes, avec une vraie connaissance du terrain,

- de rassembler les arguments qui nous servirons à réagir à l'enquête d'utilité publique,

- d'afficher nos véritables préoccupations pour le nautisme durable en suivant cette formation en ligne

Si vous parvenez à me lire, vous devez pouvoir commenter. Organisons le débat, nous irons porter cette parole légitime où l'on voudra bien l'entendre.

En réunion de crise le 25 janvier, le bureau de l'Association des Voiliers en Polynésie a débattu autour de l’attitude à tenir. Deux positions divergentes ressortent :

- publication d’un droit de réponse (version light : simplement factuel, version hard : offensif contre la municipalité et ses contre-vérités).

- ne pas réagir (journal lu essentiellement par popaa, pas de faits ou de déclarations nouvelles …)

Nous convenons de ne pas réagir pour l’instant ; par contre, nous demanderons une nouvelle fois un rendez-vous avec le maire de Moorea (sans grand espoir, les précédentes demandes étant restées sans réponse)

Même débat autour de la diffusion de cet article. Là encore, deux positions divergentes :

- - ne rien faire, pour éviter de « mettre de l’huile sur le feu » ;

- - diffuser cet article de Tahiti-Pacifique sur le site AVP.

La mise en ligne d’un article d’un journal payant encore en vente étant peu légale, nous convenons de le diffuser seulement à nos membres.

Nautisme : indésirables voiliers à Moorea

Vendredi 25 Janvier 2019 - écrit par Toatane Rurua

À l’approche de l’enquête publique pour le renouvellement du PGEM à Moorea, la municipalité a décidé, par souci de l’environnement et de la sécurité des usagers de la mer, de supprimer certaines zones de mouillage jugées "polluantes" ou présentant "des risques d’accident". De nouvelles zones ainsi que de nouvelles infrastructures seraient à l’étude pour mieux structurer l’accueil des voiliers. La zone de Tahiamanu, notamment, cristallise toutes les tensions, en attendant des solutions.

À Tahiamanu, il a été recensé sept bateaux dans lesquels vivent des résidents de l’île Sœur. Crédit photo : DR

Alors que le projet de révision du PGEM (Plan de gestion de l’espace maritime) sera bientôt soumis à une enquête publique à Moorea en vue d’une concertation avec la population et les institutions, l’inquiétude règne chez les plaisanciers. Et pour cause, lors d’un conseil municipal tenu à la fin de l’année dernière, la majorité des élus a décidé de supprimer certaines zones de mouillage très appréciées des voiliers et des touristes, notamment celle en face de la plage de Tahiamanu.

Et, pourtant, depuis le début des discussions entre les différentes parties (élus, représentants des voiliers…) dans le cadre de la révision du PGEM, les représentants des voiliers ont adopté d’emblée une position catégorique : il était hors de question d’exclure les plaisanciers de la zone "mythique et emblématique" de Tahiamanu. Ce site serait incontournable pour les plaisanciers, en particulier pour les touristes, au vu de la beauté du site et du paysage. Le ton était d’ailleurs rapidement monté, puisque des plaisanciers de l’île Sœur ont lancé, dès le début des négociations, une pétition contre la suppression de cette zone de mouillage, au mois de septembre 2017. Les esprits se sont finalement apaisés avec les élus, par la suite...

Mais alors que les discussions se poursuivaient, avec le soutien technique de l'Agence française pour la biodiversité, dans le cadre du projet RESCCUE (Restoration of Ecosystem Services and Adaptation to Climate Change, restauration des services éco-systémiques et adaptation au changement climatique), les élus de la majorité ont décidé d'adopter une décision ferme vis-à-vis des zones de mouillage à autoriser. Outre le site de Tahiamanu, d'autres zones de mouillage seraient également retirées : Papetoai (près des tiki submergés), Opunohu, Haapiti, Afareaitu (Maatea et Patae), de Teavaro (face à la vallée Maamaa).

Plaisanciers déterminés

Il reste toutefois à voir prochainement la réaction des représentants des plaisanciers. Est-ce que l'on n'assistera pas à un clash dans les jours à venir, entre la municipalité et eux ? Une chose est sûre, ces derniers seraient déterminés à faire entendre leur voix. Mais pourquoi tant d'intransigeance de la part du maire de Moorea, Evans Haumani, et de sa majorité vis-à-vis des voiliers ?

Le tàvana et son conseil municipal expriment tout simplement, face au nombre grandissant de voiliers, leur volonté de structurer l'accueil des plaisanciers et de remettre de l'ordre face à certains comportements nuisibles autour de l'île Sœur. Il y a une volonté claire de leur faire payer les services communaux habituels, tels que l'eau ou le ramassage des déchets, comme tout citoyen de l'île. Dans l'annexe de

RÉACTION

EVANS HAUMANI, MAIRE DE MOOREA-MAIAO

"NOTRE VŒU EST QU'IL N'Y AIT PLUS DE VOILIERS À TAHIANIANU"

"Il y a un problème de sécurité sur la zone de mouillage de Tahiamanu. Les voiliers occupent le chenal, alors que celui-ci est utilisé par plusieurs prestataires. Ces derniers viennent vers la plage pour éviter ces voiliers, là où il y a justement plein de baigneurs. Il y a donc des risques d'accident. Tahiamanu est peut-être un site international, mais c'est une plage publique. On se préoccupe avant tout de la sécurité de la population. C'est notre priorité.

"Il y a un problème de sécurité sur la zone de mouillage de Tahiamanu. Les voiliers occupent le chenal, alors que celui-ci est utilisé par plusieurs prestataires. Ces derniers viennent vers la plage pour éviter ces voiliers, là où il y a justement plein de baigneurs. Il y a donc des risques d'accident. Tahiamanu est peut-être un site international, mais c'est une plage publique. On se préoccupe avant tout de la sécurité de la population. C'est notre priorité.

Je rappelle à tout le monde que la commune a été condamnée à verser 20 millions de Fcfp à la famille de la victime de l'accident de paddle, survenue en novembre 2011 à Haapiti. On a aussi été obligés de prendre, à un moment donné, un arrêté pour suspendre les activités de kitesurf dans certaines zones lagunaires de Moorea, à cause de quelques comportements dangereux. On a finalement trouvé un accord par la suite. Le vœu du conseil municipal est qu'il n'y ait plus de voiliers à Tahiamanu.

Il y a aussi des risques d'accident dans la baie d'Opunohu et celle de Paopao avec les voiliers. Ceux-ci gênent le passage des paquebots. On fait d'ailleurs souvent appel à la brigade nautique de la commune ou du service de l'équipement pour intervenir en cas de souci. Les riverains se plaignent également des rejets d'eaux sales des voiliers ou des poubelles qui sont amenées sur les bords de route.

On a un projet de création d'une marina flottante dans la baie de Paopao. La commune a aussi commencé a acheté des terrains à Paopao afin de construire les infrastructures d'accueil pour les plaisanciers, comme les toilettes, les sanitaires ou les buanderies. On étudie également à la possibilité de mettre en place de nouvelles zones de mouillage autour de l'île."

sa délibération n°93 /2018 du 13 septembre 2018, les élus, qui ont émis leur souhait de mettre en place une redevance/taxe, ainsi que de réduire le quota des mouillages, font justement le constat suivant : "Trop de voiliers et yachts sont présents sur le plan d'eau, sans aucune contrepartie financière versée à la commune, alors que ces derniers déposent leurs déchets à terre ou viennent se ravitailler en eau."

L'absence de ces services à la disposition des voiliers provoquerait quelques dérives, qui seraient très mal appréciés par certains riverains. "Ces voiliers (dans la Baie de Opunohu) sont là depuis des années. Au début, ils venaient jeter leurs déchets dans la poubelle du magasin, avant que le propriétaire ne s'en rende compte et retire ses poubelles. Par la suite, ils ont continué à jeter leurs sacs poubelles dans la mer. II y a toutes sortes de déchets dans leurs sacs, comme des boîtes de conserve", témoigne un pêcheur de Urufara. "Une fois, un plaisancier est venu déposer ses déchets sur des chaises dans ma cour et a utilisé mon eau. Je lui ai clairement fait comprendre qu'il ne devait pas recommencer. Je me demande s'ils utilisent désormais les poubelles ou l'eau des autres habitants", a déclaré Edmée Brosious, présidente de l'association Paruru ia Opunohu.

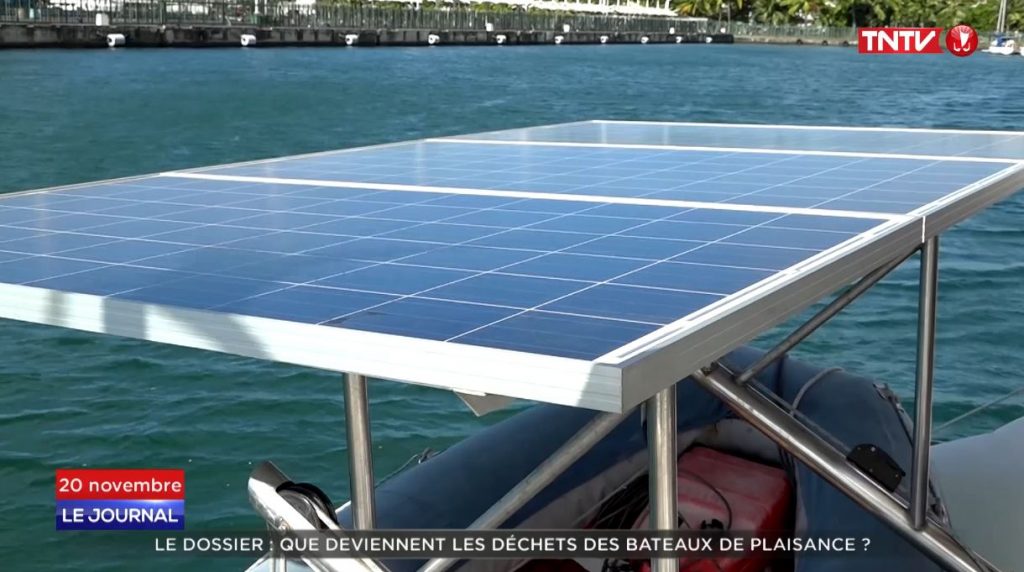

La pollution dans le lagon est également l'une des problématiques qui préoccupe les élus de l'île Soeur. Pour rappel, l'un des objectifs du PGEM de Moorea est le contrôle des pollutions et des dégradations du milieu marin. Or, à l'aube du renouvellement de ce PGEM, créé en 2004, on ne peut pas dire que les voiliers ont fait, jusqu'à présent, forte impression auprès des élus, ainsi que de la population, en matière de limitation de leur impact sur l'environnement. C'est ce que révèle notamment une enquête réalisée dans le cadre du projet Rescue auprès des riverains de la baie de Opunohu (Rapport "Gestion des mouillages à Opunohu/Moorea et aux Gambier"). Selon les résultats de cette enquête, "les plaisanciers souffrent dans l'ensemble d'une mauvaise image, les résidents considèrent que toutes les eaux usées (toilettes, vaisselle) partent à la mer sans traitement et polluent, avec un impact notable sur les poissons qui risquent d'être pêchés et sur les eaux de baignade. Ils considèrent également que les voiliers jettent leurs ancres sur les récifs et détruisent les coraux".

Certains riverains n'hésitent d'ailleurs pas à exprimer leur frustration. "Ces voiliers [à Urufara, dans baie de Opunohu] sont là depuis des années. Ils utilisent un seau d'eau pour récupérer les eaux des toilettes et les versent dans la mer. Ce qui est très mauvais pour les enfants puisque ces derniers se baignent juste à quelques mètres des voiliers. Je n'habite pas aux alentours de Tahiamanu, mais je suis certain que les voiliers font la même chose là-bas", témoigne encore le pêcheur de Urufara avant d'ajouter que " les mtito'i et les élus savent pertinemment ce qui se passe. C'est à eux d'aller les voir pour faire un rappel à l'ordre. Ça serait bien que ces voiliers soient déplacés vers des sites où ils auraient des infrastructures adéquates à leur disposition, comme les toilettes. Il y a par exemple le quai de Papetoe".

La cohabitation avec les prestataires de service pourrait être améliorée par un meilleur partage de la zone.

"Beaucoup de poissons tels que les ôrare, les ohopu ou les ha'urà ne viennent plus dans la baie de Opunohu, depuis quelques années. Cela en va de même pour les dauphins. ll y a aussi moins de ature. Nous sommes convaincus que cela est dû à la pollution causée par les voiliers et par les excursions de Jet-Ski. J'ai personnellement dit à tavana Evans que nous n'en voulons plus [les voiliers et les Jet-Skis] dans cette baie", insiste Edmée Brosious.

Outre l'impact environnemental sur le milieu marin, la gêne visuelle causée par les voiliers auprès de la population dans certaines zones de mouillage, telle Tahiamanu, inquiéterait également les élus de l'île Soeur.

Non-respect de la réglementation sur les ancrages

Mais s'il y a bien un point qui inquiète le plus le tàvana de Moorea et ses maires-adjoints dans la révision du PGEM, c'est bien celle de la sécurité de tous les usagers de la mer. Il y est écrit, par exemple, que la présence de voiliers dans la zone de Tahiamanu gêne le chenal. Ce qui augmente les risques d'accident et pose une question de sécurité, qui incombe au maire. La décision de supprimer cette zone ne s'est pas fait attendre d'autant qu'elle est l'une des zones les plus fréquentées par les prestataires touristiques (bateaux, pirogues à moteurs, Jet-Skis, etc.), les pêcheurs et la population. Cette zone lagunaire, en plus d'être bien située entre plusieurs hôtels et pensions de famille, représente une voie d'accès indispensable vers quelques sites touristiques incontournables (plongée sous-marine, shark-feeding, nourrissage de raies, tiki sous-marins ...) ou d'autres sites très appréciés de la population tels que les motu Tiahura et Faaone, à Haapiti. Toutes ces embarcations sont donc obligées de contourner à chaque fois les quelque 20 à 30 voiliers présents dans le chenal, pendant toute l'année. Outre la sécurité dans le chenal, celle des baigneurs qui viennent régulièrement se détendre à la plage de Tahiamanu, située à quelques mètres de la zone de mouillage et du chenal, préoccupe également les élus.

RÉACTION

JULIEN GUILLET, TECHNICIEN À CREOCEAN, DANS LE CADRE DU PROJET RESCCUE

"ON A DÉTERMINÉ COMBIEN DE MOUILLAGES ON POUVAIT METTRE"

"Notre travail sur le site de Tahiamanu était de deux ordres : la protection contre l'érosion du sol de la plage et la mise en place d'une zone de mouillage organisée pour , les plaisanciers. L'aspect technique était de concevoir, la zone de mouillage, de dimensionner les ancrages. écologiques, la ligne de mouillage, les bouées et de mettre tout cela sur des plans. Il fallait savoir combien on pouvait mettre de bateau sur la zone en respectant les zones d'évitages, les longueurs de ligne de mouillage. Pour cela, on a fait une cartographie des fonds, on a été voir la nature des fonds, les épaisseurs des matériaux de fonds de sable pour savoir si on pouvait mettre des ancrages écologiques, en sachant qu'un tel ancrage écologique nécessite d'avoir deux à trois mètres de sable. Une fois qu'on a eu ces informations, on a pu déterminer combien on pouvait mettre de mouillages avec leurs caractéristiques, ainsi que le diamètre des chaînes, des bouées... Sur l'emplacement des mouillages, on a échangé au préalable avec les élus. De même, on a effectué des visites de terrain et des enquêtes auprès des riverains. Il y avait la problématique, avec ces derniers, de ne pas trop mettre de mouillages en face des lagons. ll y a aussi eu des échanges sur le terrain avec les élus et le représentant des plaisanciers. Cela a permis de circonscrire une zone qui convenait globalement à tout le monde. On a revu notre plan d'implantation des mouillages à plusieurs reprises, en tenant compte à chaque fois des contraintes des acteurs locaux. Ainsi, sur la zone de Tahiamanu, on avait fixé un premier nombre de mouillages. Celui-ci a été revu en fonction de l'implantation de la zone, qui a été déplacée en cours de route pour tenir compte des remarques, comme le problème de navigation dans le chenal et le passage des prestataires. C'est une problématique des décideurs publics qui, à un moment donné, doivent décider combien on en accepte. Les discussions se sont déroulées dans le cadre de la révision du PGEM. Ce qui se passe après est en dehors de notre cadre d'intervention."

"Notre travail sur le site de Tahiamanu était de deux ordres : la protection contre l'érosion du sol de la plage et la mise en place d'une zone de mouillage organisée pour , les plaisanciers. L'aspect technique était de concevoir, la zone de mouillage, de dimensionner les ancrages. écologiques, la ligne de mouillage, les bouées et de mettre tout cela sur des plans. Il fallait savoir combien on pouvait mettre de bateau sur la zone en respectant les zones d'évitages, les longueurs de ligne de mouillage. Pour cela, on a fait une cartographie des fonds, on a été voir la nature des fonds, les épaisseurs des matériaux de fonds de sable pour savoir si on pouvait mettre des ancrages écologiques, en sachant qu'un tel ancrage écologique nécessite d'avoir deux à trois mètres de sable. Une fois qu'on a eu ces informations, on a pu déterminer combien on pouvait mettre de mouillages avec leurs caractéristiques, ainsi que le diamètre des chaînes, des bouées... Sur l'emplacement des mouillages, on a échangé au préalable avec les élus. De même, on a effectué des visites de terrain et des enquêtes auprès des riverains. Il y avait la problématique, avec ces derniers, de ne pas trop mettre de mouillages en face des lagons. ll y a aussi eu des échanges sur le terrain avec les élus et le représentant des plaisanciers. Cela a permis de circonscrire une zone qui convenait globalement à tout le monde. On a revu notre plan d'implantation des mouillages à plusieurs reprises, en tenant compte à chaque fois des contraintes des acteurs locaux. Ainsi, sur la zone de Tahiamanu, on avait fixé un premier nombre de mouillages. Celui-ci a été revu en fonction de l'implantation de la zone, qui a été déplacée en cours de route pour tenir compte des remarques, comme le problème de navigation dans le chenal et le passage des prestataires. C'est une problématique des décideurs publics qui, à un moment donné, doivent décider combien on en accepte. Les discussions se sont déroulées dans le cadre de la révision du PGEM. Ce qui se passe après est en dehors de notre cadre d'intervention."

Le risque d'accident créé par le nombre trop élevé de voiliers dans certaines zones de mouillage n'est en fait que la conséquence directe du non-respect de la réglementation du PGEM, de la part de certains plaisanciers depuis quelques années, au sujet du délai autorisé des ancrages. La réglementation en vigueur prévoit qu'un bateau peut rester ancrer 48 heures sur les fonds de sable. Passé ce délai, il doit être ancrée dans les zones prévues à cet effet, au maximum 7 jours consécutifs et 90 jours cumulés au cours de l'année". Force est de constater que cette règle n'est pas respectée par tous. Dans la zone de mouillage de Tahiamanu par exemple, cinq voiliers seraient restés sur place depuis quelques années, selon la brigade nautique de la municipalité. S'il n'est pas question de bannir la présence de plaisanciers à Moorea, alors même que ce tourisme tend à se développer, entre incivisme de certains plaisanciers et laxisme des autorités, il est temps de mettre un peu d'ordre.

Toatane Rurua

INTERVIEW

Stéphanie BETZ PRÉSIDENTE DE TAIMOANA (SYNDICAT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES)

"COMME PARTOUT DANS LE MONDE, TU PAYES S'IL Y A UN SERVICE"

La présidente de Taimoana n'est pas à court d'idées pour améliorer la situation.

Plusieurs problématiques préoccupent actuellement les élus de Moorea, telles que les poubelles ou encore la pollution causée par les voiliers. Que leur répondez-vous ?

On entendait ces problématiques l'année dernière lors des réunions du PGEM avec le maire et les équipes de la commune. Il y avait un nombre trop élevés de voiliers à Tahiamanu, les poubelles, les histoires de pollution avec les eaux usées des voiliers, les toilettes, etc. On voudrait dire qu'on comprend lorsqu'il y a une problématique, mais il y a aussi des solutions. Par exemple, les bateaux peuvent avoir des "holding tank" (réservoir de stockage) pour les eaux usées, puis les vider quand ils s'en vont. Concernant les déchets, on a payé et installé des poubelles avec des autocollants à l'ancien hôtel Bali Hai (hôtel Aimeo Lodge) pour que les plaisanciers puissent aller mettre leurs déchets dans les poubelles sans se dire : "J'utilise la poubelle de quelqu'un d'autre ou personne n'a payé la redevance à la commune pour mes déchets." Nous attendons que les nouvelles zones de mouillage soient fixées par la commune avant de proposer de déposer de nouvelles poubelles. On leur demande en fait de nous prendre comme des sources de solution parce que la commune ne pourra pas tout gérer toute seule. Si on travaille avec tous les acteurs, on peut arriver à gérer et à réguler pour que cela soit le moins nuisible possible pour la population.

Les élus sont très préoccupés par les risques d'accident à Tahiamanu. Comprenez-vous leurs réactions ?

Effectivement, 40 bateaux sur le site de Tahiamanu, c'est trop. Du coup, les bateaux débordent un peu dans le chenal. Mais on a aussi fait des propositions par rapport à la problématique de la sécurité.

On pourrait avoir les baigneurs à la plage de Tahiamanu et placer les voiliers immobiles juste après, pour protéger ces baigneurs. Les speed boats passeraient ainsi par le chenal, sans traverser au milieu des voiliers. Les baigneurs pourraient dans ce cas faire tranquillement des activités nautiques sans avoir à craindre des engins à moteur. Si on limite le nombre de bateaux à Tahiamanu, il faut aussi donner à l'ensemble des utilisateurs la possibilité d'y aller. Si dix mouillages sont autorisés dans le PGEM à Tahiamanu, il faudrait avoir une durée limitée pour l'utilisation des corps-morts et un code couleur pour chaque type d'utilisateur. Ce qui permettrait à chacun d'avoir la possibilité d'y aller et de ne pas nuire au développement économique de l'île, des sociétés de charter ou de la plaisance en général. Il faudrait effectivement se dire qu'il y en a trop, qu'on doit réguler et qu'on doit réfléchir au nombre de mouillage supportable pour le site.

Pour quelle raison les plaisanciers veulent absolument garder le site de Tahiamanu comme zone de mouillage ?

C'est un peu comme quand tu vas à Paris, tu vas voir la Tour Eiffel. Quand les plaisanciers de l'étranger viennent à Moorea, ils viennent voir Tahiamanu. Avant de venir, ils ont déjà vu le site dans les livres ou dans les guides dans lesquels les gens racontent leur escale à Moorea. C'est un mouillage mythique et emblématique, un des plus beaux de la Polynésie française. La vue, le mouillage dans le sable, la montagne, la baie : c'est magique. Le site de Tahiamanu fait partie des escales que les plaisanciers-résidents, les plaisanciers internationaux ou les sociétés de charter veulent voir.

Ce site et celui près des tiki (tiki submergés du sculpteur Tihoti dans le lagon de Papetoai, ndlr) font partie des sites de mouillage incontournables de la Polynésie française. D'ailleurs, on aimerait qu'il y ait au moins deux à trois corps-morts au site des tiki dans le nouveau PGEM pour que les plaisanciers aient la possibilité d'y aller pendant le jour.

Pour Tahiamanu, c'est aussi une question de sécurité, une histoire d'ancre. Un plaisancier n'a pas assez de chaîne pour mouiller dans 20 mètres de profondeur. S'il y a 20 mètres de profondeur, tu dois mettre au moins 60 mètres de chaîne pour être sûr que ton bateau ne va pas partir lorsqu'il y a un coup de vent. Or les bateaux n'ont pas 60 mètres de chaîne, parce que c'est trop lourd. À Tahiamanu, il y a 5 mètres de profondeur alors que dans la baie, c'est profond. Si toutefois la commune décide de mettre des corps-morts dans la baie, il faut que ceux-ci soient entretenus, vérifiés. S'ils cassent, les plaisanciers pourraient avoir des problèmes avec leur bateau et on leur aurait fait payer, dans ce cas, la nuit au corps-mort pour rien.

Vous mettez souvent en avant l'argument de l'impact économique de la présence des plaisanciers à Moorea. Pourriez-vous nous donner quelques chiffres ?

Il y a deux sociétés de charter indépendantes basées à Moorea qui font 150 à 200 jours de charter par an, sachant qu'une journée de charter coûte en moyenne 100 000 francs. La société "Tahiti Voile et Lagon" fait 120 jours par an d'excursion pour le navire Paul Gauguin. La société "Poe Charter" fait en gros 60 jours de charter par an avec les paquebots. Après, il y a les loueurs indépendants qui font en moyenne 5 à 10 jours d'excursion par an. Au total, on estime que les sociétés de charter totalisent ensemble 400 journées d'excursion par an. Concernant le flux de la plaisance internationale, il y a 700 bateaux de l'étranger qui restent une dizaine de jours par an. Ce qui leur fait donc 7 000 nuits. Leurs zones de mouillage favori sont Opunohu et Tahiamanu. Après, il y a les rallyes, c'est-à-dire des voiliers qui naviguent en groupe. Il y a deux à trois rallyes par an dans lesquels 30 bateaux naviguent ensemble. C'est comme quand on organise l'événement "Tahiti-Moorea sailing rendez-vous", auquel participent 60 bateaux. Dans ce cas, il y a une organisation qui s'assure que les bateaux sont mouillés au bon endroit. La population est carrément impliquée dans cet événement, depuis quinze ans. La commune nous soutient aussi. Donc on ne peut pas dire que la commune ne veut pas des voiliers, parce qu'elle nous aide dans ce type d'activité.

Après, il y a les voiliers-résidents de la Polynésie française. L'AVP (Association des voiliers de Polynésie) a estimé que 30 à 40 bateaux viennent régulièrement passer un week-end à Moorea. Ceux-là utilisent et payent également plusieurs services, comme l'accrobranche (à Opunohu, ndir). Ils vont aux snacks, etc. L'AVP a aussi recensé sept bateaux à Tahiamanu dans lesquels vivent des résidents de l'île Sœur.

Les plaisanciers seraient-ils d'accord pour payer des taxes à Moorea ?

On est d'accord pour payer des taxes. Comme partout dans le monde, tu payes s'il y a un service. Ce n'est pas un problème. Mais l'idée, c'est plutôt de payer à chaque fois qu'on s'arrête. Peut-être qu'on pourrait payer une taxe de navigation quand on rentre en Polynésie française. Par exemple, un séjour de trois mois pourrait coûter 100 000 francs. On pourrait alimenter une caisse avec cet argent pour financer des infrastructures dans les sites les plus fréquentés. On en discute avec le Pays.

À Moorea, les sociétés de charter et les plaisanciers sont d'accord pour payer la nuitée au corps-mort, car ça se passe comme cela dans le monde. Mais c'est bien qu'il y ait un service associé, comme par exemple le wifi, les poubelles, le gardiennage des petits annexes ou la laverie. Il y a plein de petits services qui pourraient être développés par les habitants de Moorea. Il pourrait y avoir des micro-activités et un petit lieu d'interface terre-mer entre la population et les plaisanciers, dans lequel ces derniers pourraient trouver des services ou des informations au sujet de ce qu'il y a à faire à Moorea, comme les fêtes des paroisses ou les grands bals. Dans ce cas, il y aurait une interaction entre les plaisanciers et les habitants de l'île, non plus un mur. Les clients des sociétés de charter vont manger au restaurant ou vont faire un tour de l'île en 4x4. Les plaisanciers internationaux vont faire leurs courses pour s'acheter à manger ; il y a des retombées possibles pour la population.

Toutes les problématiques concernant les plaisanciers à Moorea ne datent pas d'hier. Comment se fait-il que cela a perduré ?

L'erreur des professionnels est de n'avoir rien fait. On voyait qu'il y avait de plus en plus de bateaux, mais personne ne s'est dit qu'il fallait structurer, organiser. Aujourd'hui, on ne veut donc pas que la commune se retrouve seule face à ce problème. On aime notre lagon. On n'a pas envie que les sites soient détériorés ou qu'il y ait trop de monde. Du coup, on ne pourrait plus en profiter. L'idée est de travailler ensemble : acteurs, professionnels, commune et comité PGEM. RI

Propos recueillis par Toatane Rurua

"Il y a un problème de sécurité sur la zone de mouillage de Tahiamanu. Les voiliers occupent le chenal, alors que celui-ci est utilisé par plusieurs prestataires. Ces derniers viennent vers la plage pour éviter ces voiliers, là où il y a justement plein de baigneurs. Il y a donc des risques d'accident. Tahiamanu est peut-être un site international, mais c'est une plage publique. On se préoccupe avant tout de la sécurité de la population. C'est notre priorité.

"Il y a un problème de sécurité sur la zone de mouillage de Tahiamanu. Les voiliers occupent le chenal, alors que celui-ci est utilisé par plusieurs prestataires. Ces derniers viennent vers la plage pour éviter ces voiliers, là où il y a justement plein de baigneurs. Il y a donc des risques d'accident. Tahiamanu est peut-être un site international, mais c'est une plage publique. On se préoccupe avant tout de la sécurité de la population. C'est notre priorité.

"Notre travail sur le site de Tahiamanu était de deux ordres : la protection contre l'érosion du sol de la plage et la mise en place d'une zone de mouillage organisée pour , les plaisanciers. L'aspect technique était de concevoir, la zone de mouillage, de dimensionner les ancrages. écologiques, la ligne de mouillage, les bouées et de mettre tout cela sur des plans. Il fallait savoir combien on pouvait mettre de bateau sur la zone en respectant les zones d'évitages, les longueurs de ligne de mouillage. Pour cela, on a fait une cartographie des fonds, on a été voir la nature des fonds, les épaisseurs des matériaux de fonds de sable pour savoir si on pouvait mettre des ancrages écologiques, en sachant qu'un tel ancrage écologique nécessite d'avoir deux à trois mètres de sable. Une fois qu'on a eu ces informations, on a pu déterminer combien on pouvait mettre de mouillages avec leurs caractéristiques, ainsi que le diamètre des chaînes, des bouées... Sur l'emplacement des mouillages, on a échangé au préalable avec les élus. De même, on a effectué des visites de terrain et des enquêtes auprès des riverains. Il y avait la problématique, avec ces derniers, de ne pas trop mettre de mouillages en face des lagons. ll y a aussi eu des échanges sur le terrain avec les élus et le représentant des plaisanciers. Cela a permis de circonscrire une zone qui convenait globalement à tout le monde. On a revu notre plan d'implantation des mouillages à plusieurs reprises, en tenant compte à chaque fois des contraintes des acteurs locaux. Ainsi, sur la zone de Tahiamanu, on avait fixé un premier nombre de mouillages. Celui-ci a été revu en fonction de l'implantation de la zone, qui a été déplacée en cours de route pour tenir compte des remarques, comme le problème de navigation dans le chenal et le passage des prestataires. C'est une problématique des décideurs publics qui, à un moment donné, doivent décider combien on en accepte. Les discussions se sont déroulées dans le cadre de la révision du PGEM. Ce qui se passe après est en dehors de notre cadre d'intervention."

"Notre travail sur le site de Tahiamanu était de deux ordres : la protection contre l'érosion du sol de la plage et la mise en place d'une zone de mouillage organisée pour , les plaisanciers. L'aspect technique était de concevoir, la zone de mouillage, de dimensionner les ancrages. écologiques, la ligne de mouillage, les bouées et de mettre tout cela sur des plans. Il fallait savoir combien on pouvait mettre de bateau sur la zone en respectant les zones d'évitages, les longueurs de ligne de mouillage. Pour cela, on a fait une cartographie des fonds, on a été voir la nature des fonds, les épaisseurs des matériaux de fonds de sable pour savoir si on pouvait mettre des ancrages écologiques, en sachant qu'un tel ancrage écologique nécessite d'avoir deux à trois mètres de sable. Une fois qu'on a eu ces informations, on a pu déterminer combien on pouvait mettre de mouillages avec leurs caractéristiques, ainsi que le diamètre des chaînes, des bouées... Sur l'emplacement des mouillages, on a échangé au préalable avec les élus. De même, on a effectué des visites de terrain et des enquêtes auprès des riverains. Il y avait la problématique, avec ces derniers, de ne pas trop mettre de mouillages en face des lagons. ll y a aussi eu des échanges sur le terrain avec les élus et le représentant des plaisanciers. Cela a permis de circonscrire une zone qui convenait globalement à tout le monde. On a revu notre plan d'implantation des mouillages à plusieurs reprises, en tenant compte à chaque fois des contraintes des acteurs locaux. Ainsi, sur la zone de Tahiamanu, on avait fixé un premier nombre de mouillages. Celui-ci a été revu en fonction de l'implantation de la zone, qui a été déplacée en cours de route pour tenir compte des remarques, comme le problème de navigation dans le chenal et le passage des prestataires. C'est une problématique des décideurs publics qui, à un moment donné, doivent décider combien on en accepte. Les discussions se sont déroulées dans le cadre de la révision du PGEM. Ce qui se passe après est en dehors de notre cadre d'intervention."